Erich Salomon und die Erfindung der fotografischen Indiskretion

Dr. Erich Salomon revolutionierte die politische Fotografie: Mit seiner unauffälligen Ermanox-Kamera dokumentierte er internationale Machtzirkel – nicht inszeniert, sondern in unbeobachteten Momenten. Seine diskreten Aufnahmen machten ihn zum Urvater der Reportagefotografie – und zum „König der Indiskreten“.

Lastwagen in Bergamo

Der Text analysiert die ikonische Wirkung der Bilder der Militärlastwagen aus Bergamo zu Beginn der Corona-Pandemie. Diese Fotos, die scheinbar eine endlose Kolonne von Leichentransporten zeigten, prägten das kollektive Gedächtnis weit über Italien hinaus. Der Beitrag beleuchtet, wie stark sich reale Bilder mit filmischen und historischen Erinnerungen überlagern – und damit Angst und Bedrohung verstärken. Gleichzeitig zeigt der Text, wie unzureichend journalistische Einordnung und Aufklärung damals funktionierten und welche Macht Bilder über unser Realitätsempfinden haben.

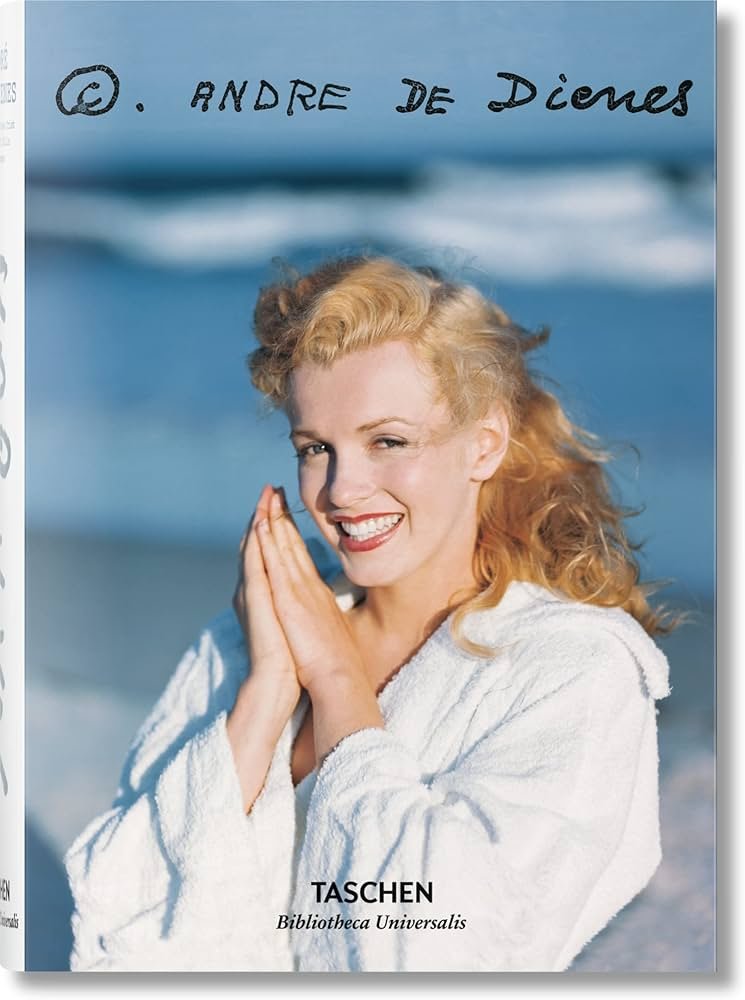

André de Dienes und Bert Stern – Norma Jeane und Marilyn Monroe

Was bleibt vom Blick, wenn Nähe politisch wird? Zum Todestag von Bert Stern und im Schatten neuer Debatten über Geschlechterverhältnisse fragt dieser Text nach dem Verhältnis zwischen Fotograf und Modell – exemplarisch an Marilyn Monroe, gesehen durch zwei Männer: André de Dienes und Bert Stern. Zwei Blickwinkel, zwei Epochen – und ein leiser Nachhall dessen, was Nähe bedeuten kann.

Fotograf oder fotografierend?

Was bedeutet es, ein Fotograf zu sein – jenseits von Technik, Geschlecht oder Ideologie? Dieser Essay setzt sich kritisch mit der sprachlichen Auflösung des Berufsbegriffs auseinander und verteidigt die Bedeutung von Sprache für unser Denken. Eine pointierte Reflexion über Identität, Verantwortung und Bildkultur in Zeiten der Sprachlenkung.

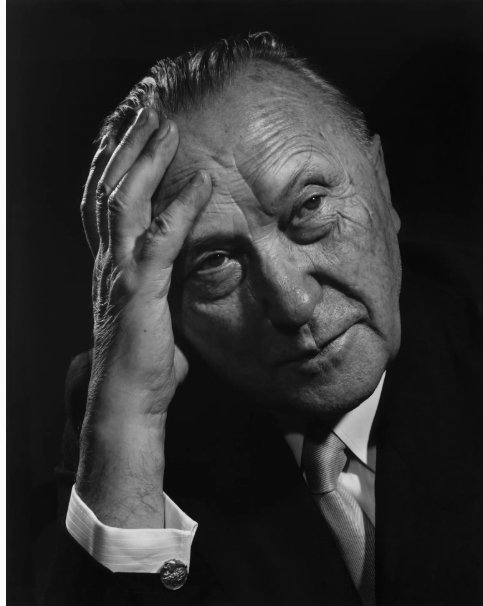

Gesichter der Verantwortung – Karsh, der Genozid, die Macht und das Vergessen

Yousuf Karsh war mehr als ein Porträtfotograf – er war Chronist eines Jahrhunderts der Brüche. Seine Bilder von Winston Churchill und Konrad Adenauer sind nicht nur ikonisch, sie erzählen von Verantwortung, Überleben und der Last der Geschichte. Als Überlebender des Völkermords an den Armeniern wusste Karsh um die tiefen Schatten hinter öffentlichen Gesichtern. Dieser Beitrag beleuchtet, wie seine Kunst politische Macht und persönliche Geschichte miteinander verknüpfte – und warum seine Werke heute aktueller sind denn je.

Roland Barthes, Memento mori und die Bilder sterbender Haustiere

Wenn geliebte Haustiere sterben, bleibt oft nur das Bild – und das Gefühl, im rechten Moment Abschied genommen zu haben. Diese Reflexion folgt Roland Barthes’ Gedanken zur Fotografie als memento mori und beleuchtet die stille Kraft jener Aufnahmen, die das Ende eines kleinen Lebens einfangen. Ein Text über Trauer, Nähe – und die schwer auszuhaltende Rolle, aus Liebe den letzten Schritt mitzugehen.

Bigfoot vloggt jetzt

Bigfoot springt aus dem Flugzeug – und sieht dabei erstaunlich gut aus. Was wie ein kurioses Internetvideo beginnt, entpuppt sich als Spiegel eines tiefgreifenden Wandels: Künstliche Intelligenz erzeugt längst in Stunden, was früher Wochen dauerte – und stellt unsere Vorstellung von Realität, Kreativität und Arbeit grundlegend infrage.

Was bleibt

Wir erinnern uns mithilfe von Fotografien, sie werden zu Fixpunkten wie auch zu Krücken einer schwindenden Erinnerung.

Schöner lügen mit Licht: Die Ästhetik des autoritären Bildes.

Mit der Virtualisierung hat sich die Bildkommunikation verändert, und ist heute näher an Ulbricht als Churchill.

Cancel Culture - Eisenstaedt und das Erbe eines Kusses

Die neuen Jakobiner wären beinahe erfolgreich gewesen, Eisenstaedts Fotografie vom Times Square 1945 in die Unsichtbarkeit zu verbannen. Doch mit jedem ihrer Versuche verschieben sich die Grenzen zuungunsten der Freiheit.

Orwells 1984 vs. Gemini 2024: Wenn Maschinen uns vergessen lassen, wer wir waren.

Letzte Woche glaubte ich noch, dass wir in Zukunft die Träume von Computern träumen würden. Seit dem Google Gemini-Desaster befürchte ich, dass diese Träume der Zwangseinweisung in einer virtuellen Besserungsanstalt entsprechen werden.

Es lebe das digitale Koma

Die ersten Clips von OpenAI Sora beeindrucken sowohl durch ihre Konsistenz als auch durch das erreichte Level an scheinbarer Realität. Zu Ende gedacht heißt das, dass wir in Zukunft die Träume von Maschinen träumen werden.

Fotografie verstehen mit Roland Barthes

Besser Fotografieren mit Roland Barthes" ist eine zugängliche Einführung in die komplexe Welt der Fotografietheorie von Roland Barthes. Von der halbautobiografischen Perspektive Barthes' über die essentiellen Konzepte des 'studium' und 'punctum' bis hin zur emotionalen Kraft der Fotografie – dieser Text bietet praktische Einblicke, wie man die eigenen Fotografien mit tieferer Bedeutung und Wirkung anreichern kann.

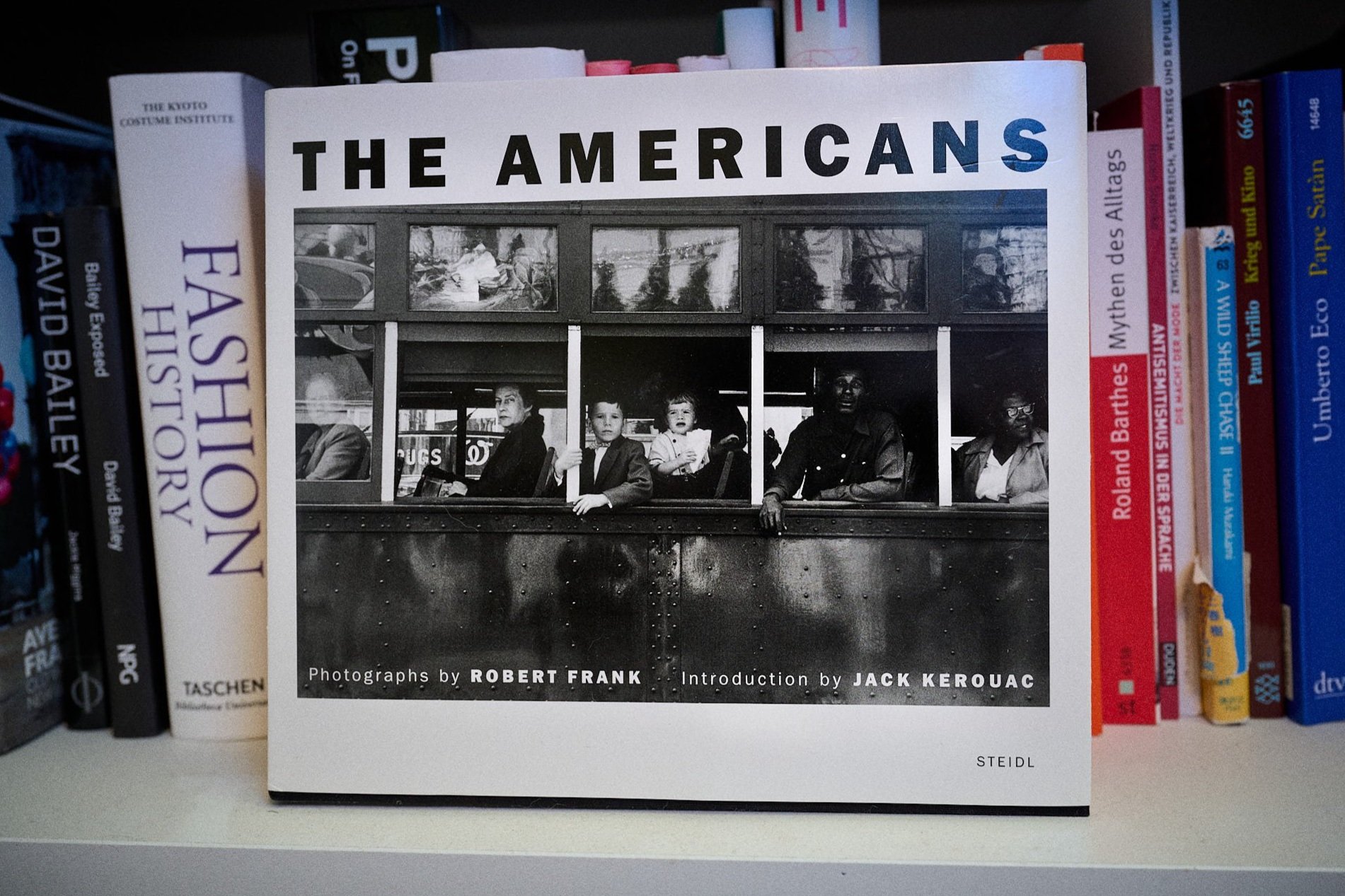

"The Americans": Wie Robert Frank die Sprache der Fotografie revolutionierte

"The Americans" von Robert Frank ist ein Schlüsselwerk, das die Fotografie maßgeblich verändert hat. Robert Frank, ein Schweizer Migrant, dokumentiert mit scharfem Blick die amerikanische Gesellschaft der 1950er Jahre, die von tiefgreifenden sozialen und kulturellen Gegensätzen gezeichnet war. Nach seiner Erstveröffentlichung in Paris und der anfänglich kontroversen Aufnahme in den USA hat "The Americans" den Diskurs über die Möglichkeiten der Fotografie dauerhaft erweitert. Franks neutrale, beobachtende Haltung ermöglichte eine Form der Kritik, die frei von expliziter politischer Parteinahme war – eine Herangehensweise, die in einer zunehmend polarisierten Welt selten geworden ist.

Bilder des Bösen – Böse Bilder 3

Der dritte Teil vertieft die Kulturgeschichte der Bilder des Bösen, die dieses mal von den visuellen Vorboten des Zweiten Weltkriegs in Asien bis zu den modernen Darstellungen des Bösen in Medien und Kunst reicht. Es beleuchtet ikonische Bilder wie das der kleinen Ping-Mei im zerstörten Shanghai, die Gräueltaten von Nanking, die Brutalität des Spanischen Bürgerkriegs und den Holocaust. Der Text reflektiert über die Rolle der Fotografie bei der Vermittlung der Schrecken des Krieges und des Genozids, während er auch die Veränderungen in der Darstellung des Bösen bis hin zu seiner Nutzung in Unterhaltungsmedien und der offenen Visualisierung in der modernen Kriegsberichterstattung betrachtet.

Bilder des Bösen – Böse Bilder 2

Der zweite Teil der kleinen Serie zur Kulturgeschichte der Bilder des Bösen zeigt, wie die Fotografie im 19. Jahrhundert das Böse in einem neuen, scheinbar realen Licht darstellte. Von den frühen Bildikonen wie Lewis Thornton Powell bis hin zur demokratisierten und vulgarisierten Verbreitung des Bösen, beleuchtet dieser Teil die transformative Rolle der Fotografie.

Bilder des Bösen – Böse Bilder

Der Wandel in der Darstellung des Bösen – von Mythen bis zur Moderne.

In diesem Artikel geht es um die Entwicklung der Darstellung des Bösen in der Kunst und Medien. Von den mythologischen Figuren der Antike wie Medusa und dem Minotaurus bis zu den drastischen Bildern der modernen Kriegsführung und sozialen Medien zeigt sich ein signifikanter Wandel. Die bildende Kunst hat über Jahrhunderte das Böse dargestellt, um die tiefsten Ängste und Wünsche der Menschheit widerzuspiegeln. In der heutigen Zeit sehen wir, wie das Böse durch moderne Technologien wie Drohnenaufnahmen eine neue Dimension erhält, wodurch es zu einer verstörenden, fast voyeuristischen Erfahrung wird. Die Darstellung des Bösen ist nicht nur ein Spiegelbild der Zeit, sondern auch ein Mittel, durch das gesellschaftliche Normen und Werte verhandelt werden.

Immer wieder Sontag

Susan Sontags 'Über Fotografie' ist eine einflussreiche Sammlung von Essays, die sich mit der Bedeutung und dem Einfluss der Fotografie in der modernen Gesellschaft auseinandersetzt. Sontag analysiert verschiedene Aspekte der Fotografie, von der Ethik des Fotografierens bis hin zur Wirkung von Bildern auf die Wahrnehmung der Realität. Ihr Werk bleibt bis heute in der akademischen Welt und darüber hinaus relevant und wird oft als grundlegender Text in der Fotografietheorie zitiert.

Lemberg 1941 – Gaza 2023: Pogrome, Bilder und die Wiederkehr der Barbarei.

Eine Reflexion über die Wiederholung von Gewalt- und Bildmustern in der Geschichte, bei der Parallelen zwischen dem Pogrom in Lwiw (Lemberg) 1941 und aktuellen Ereignissen in Israel 2023 gezogen werden. Geschichte wiederholt sich nicht exakt, doch grausame Muster der Vergangenheit kehren dennoch wieder.

Mitten im Feuer: Wie Capas D-Day-Bilder den Krieg fühlbar machten

Mit der Fotografie ist das so eine Sache: Ihre Macht liegt oft in ihrer Fähigkeit, den Betrachter mitten ins Geschehen zu katapultieren, ob er nun will oder nicht. Eine gute Fotografie überwindet räumliche und zeitliche Distanz, lässt miterleben, fühlen und nachvollziehen. Am 6. Juni jährte sich die Landung der Alliierten in der Normandie zum 79. Mal – einer der letzten großen Wendepunkte des 2. Weltkrieges. Es jährte sich somit auch die Geschichte der elf Fotografien von Robert Capa, die später als die „Magnificent Eleven“ bekannt wurden.